Ich glaube es wird allmählich besser. Die letzten beiden Nächte konnte ich durchschlafen. Dank der Medikamente. Doch auch mit Medikamenten war das die Wochen vorher nicht möglich.

Seit Mitte April bin ich im Ausnahmezustand.Anfang Mai ging dann gar nichts. Ich weiß noch wie erleichtert ich damals war, als ich die Diagnose bekam. Es hatte endlich einen Namen.

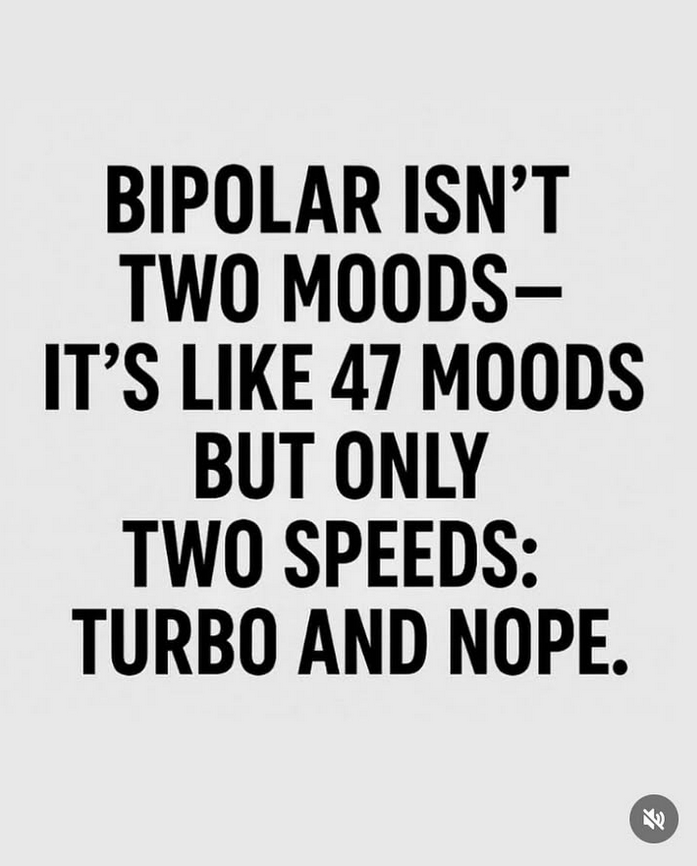

Gute Tage und schlechte Tage oder Episoden kannte ich ja schon. Ein bisschen drüber sein, ein bisschen drunter sein – das war mir bekannt, das hatte ich schon erfahren. Aber Du vergisst es. Du vergisst wie es wirklich ist. Du bist einigermaßen stabil und du vergisst es wieder. In der Erinnerung weißt du nur noch bedingt wie es wirklich ist. Es gibt nur „Sehr schlimm“, „nicht so schlimm“ und „schlimm“. Es gibt keine Erinnerung mehr in den Extremen. Frag mich was ich vor einer Woche gemacht habe – ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß, dass es sich gut angefühlt hat. Hypomanien sind wie Stechmücken – man merkt erst dass sie gelandet sind, wenn sie zustechen. Vorher wedelt man unkoordiniert mit der Hand in der Luft herum. Aber sie werden auf deiner Haut landen. Und dann fängt es an zu jucken.

Man kann nur ganz verwaschen darüber berichten.

Von der tiefen Drepression in die Hypomanie innerhalb von zwei Tagen – das hatte ich noch nie. Aber ich glaube das Schlimmste habe ich überstanden. Es gibt keine Worte dafür wie sich das anfühlt, höchstens Bilder. Vielleicht finde ich noch welche.

Insgeheim habe ich mir das ja gewünscht. Ich glaube das machen wir alle. Einen Zustand in dem es keine Sorgen gibt. Einen Zustand in dem alles klar ist. Ein Zustand der absolut von Zuversicht bestimmt wird. Egal was kommt, die Welt und dein Leben gehörem dir. Meint man. Aber man hat auch vergessen wie durcheinander Gefühle und Gedanken sind. Wie unstet alles ist. Wie wenig planbar. Wie sehr man dazu geneigt ist unwidersprochen Impulsen nachzugeben. Alles ist so klar. Alles ist so definiert. Alles scheint so geregelt und ist das genaue Gegenteil davo. Lebensverändernde Entscheidungen treffen – davon ist in der Hypomanie dringend abzuraten.

Wenn ich Menschen von Hypomanien erzähle (und das ist maximal fünf mal in den letzt 15 Jahren passiert) wird es oft als positiv bewertet was ich berichte. Und natürlich fühlt es sich in dem Moment toll an, sich nicht nach Anderen zu richten. Absolut zuversichtlich zu sein. Sich unangreifbar zu fühlen, mit „guten“ Ideen um sich zu werfen und vor Tatkraft nur so zu strotzen. Aber Ignoranz, Aggression und emotionale Blindheit – Verlust an Empathie – gehören auch dazu.

Meine Hypomanie läuft gerade aus. Dank der Medikamente und der engmaschigen Betreuung meiner Psychiaterin stehe ich nicht vor einem Scherbenhaufen. Ich habe Geld ausgegeben. Das schon. Zum Glück für nützliche Dinge.

Ab und zu schleicht sich mittlerweile die Angst in meine Tage. Im moment greife ich dann noch zu Tropfen. Jetzt habe ich die berühmte Angst vor der Angst. Was ist, wenn ich meine Existenz wieder als absolut überflüssig empfinde? Was ist, wenn alle Chancen wieder zu Bedrohungen werden? Was, wenn ich wieder vor Schuld und Scham im Boden versinke? Die Lösung können nicht irgendwelche Tropfen sein.

Wenn ich in keiner Episode bin, bin nicht „gesund“. Ich bin nur vor der nächsten Episode. Therapie, ob Verhaltenstherapie oder medikamentös, ist dazu da, die Abstände zwischen den Episoden so weit wie möglich strecken.

Was ich manchmal vergesse: Ich bin nicht die Erkrankung.

Ich bin nicht die Episode, nicht die Unruhe, nicht die Leere, nicht die Wut. Die manische Stimme in mir spricht nicht für mich. Auch nicht die depressive. Sie sind laut, ja. Aber sie sind nicht ich. Ich bin derjenige, der sie beobachtet, aushält, übersteht. Ich bin mehr als Stimmung, mehr als Ausschläge, mehr als Diagnosen.

Aber das zu spüren, braucht Zeit. Immer wieder auf’s neue. Und Übung. Immer wieder auf’s neue. Und Wiederholung. Immer wieder auf’s neue.

Manchmal verliere ich mich, dann finde ich mich wieder.

Und vielleicht ist das Identität: Nicht ein festes Selbst, sondern die Bewegung zwischen den Zuständen. Das, was übrig bleibt, wenn es wieder still wird. Das, was ich wiedererkenne, wenn ich mir begegne.